L'héraldique

Le site

que j'ai le plaisir de gérer est doté d'un outil de mesure

d'audience. Ce logiciel permet un compte-rendu journalier de l'activité de la veille, à

savoir, le nombre de visites ainsi que le nombre de pages ouvertes, en France

comme à l'étranger. Pour chacun des pays l'indication géographique se limite

aux seules régions, PACA, Poitou-Charentes, Alsace, Washington, Québec, etc.

sans plus de détails et sans possibilité de relier les pages ouvertes avec un

pays ou une région, ce, pour la formule que j'ai choisie, c'est-à-dire la

version gratuite.

Il ressort

de ces statistiques, l'intérêt marqué pour tel ou tel sujet. Ainsi, j'ai pu

noter une forte curiosité pour les pages consacrées à l'héraldique et à la

noblesse. Je dis "Je", parce que je suis seul à disposer d'un droit

d'accès aux coulisses du site. Il va de soi

que la porte est ouverte à qui voudrait s'y intéresser.

De ces deux

thèmes, l'héraldique et la noblesse, nous retiendrons le premier pour

cette journée.

L'autre, la noblesse, pouvant être traité, a proxima volta.

Nous aurions souhaité

l'intervention éclairée de Monsieur Laurent Granier, héraldiste et

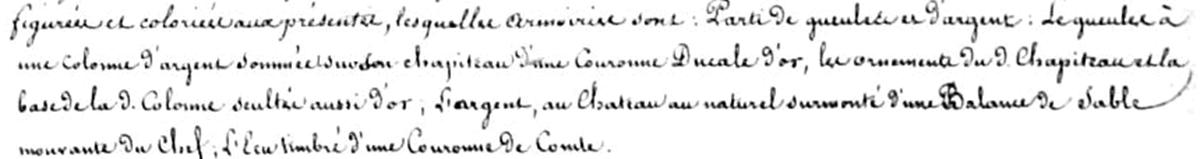

peintre-héraldiste, auteur de cette peinture qui a servi de matrice à l'atelier

de broderie. Malheureusement, tributaire d'un agenda

très chargé, celui-ci a dû décliner notre invitation.

C'est pourquoi

je me propose, bien modestement, d'ouvrir non un débat, du moins vouloir

expliquer ce qu'est l'héraldique.

En préalable,

il convient de lever une imprécision de vocabulaire s'agissant des termes

suivants :

Le terme « blason,

blasons » tel qu’il est utilisé par le grand public

est une impropriété, due à une confusion puisque dans le vocabulaire

héraldique, il désigne la description des armoiries

traduite en mots. Le blason ne désigne pas l’écu ou les

armoiries.

Le blason est la langue des armoiries, elle possède

un lexique (issue du Français médiéval) et une syntaxe

qui lui sont propres. C’est la seule langue au monde qui

décrive des images avec fidélité. Le blason permet de

fixer par écrit un dessin ou de le transmettre sans

avoir recours à l’image.

Les termes « armoiries » ou « armes » (toujours au

pluriel) sont donc à utiliser pour désigner soit le

contenu d’un écu, soit l’écu et ses ornements extérieurs

(heaume, tortil, couronne, cimier, lambrequins, devise,

cri, supports, tenants ou soutiens, bannières, ordre de

chevalerie…).

On ne porte pas un blason, on porte des armoiries. C'est ainsi !

Je n'y suis strictement pour rien.

Un peu de droit ou qu'en est-il de la loi ?

Ceci en quatre points :

-

L'usurpation d’armoiries /

Les armoiries homonymes

-

Armoiries et lignée

-

Usurpation de titres et de couronnes nobiliaires

-

Enregistrements d’armoiries, protection de ses armes

1- L'usurpation d'armoiries et armoiries homonymes

Bien que que nous soyons en République, la loi française

considère en effet les armoiries comme un accessoire inaliénable du patronyme,

qu’il soit noble ou non. L’honnêteté invite fortement de ne pas utiliser des

armoiries qui ne nous appartiennent pas. User indûment des armoiries d’autrui

peut coûter, très cher…

Il faut savoir que tous, individu ou

personne morale, administration, collectivités etc. avons droit à des armoiries. Cela n'a jamais été un privilège de

la noblesse, de même qu'elles n'induisent pas une quelconque appartenance à cet

ordre.

Les armoiries sont un bien propre attaché à un nom.

2 -Armoiries et lignée

Contrairement à ce que

l’on pourrait penser, les armes sont attachées à une

lignée familiale et pas au seul nom patronymique.

Plusieurs familles homonymes dont le berceau est le même

espace géographique n’ont pas forcément de liens de

sang. Donc, toutes ne posséderont pas d’armoiries. Dans

ce cas de figure, la seule solution pour savoir si une

famille possède bien des armoiries -armoiries

existantes- est de constituer une

généalogie ascendante .

Je pense que pour nous, la preuve est

faite.

3 -Usurpation de titres et de couronnes nobiliaires

Il est absolument

contraire à l’éthique

d’ajouter une couronne de rang nobiliaire à des

armoiries non-nobles. Un particulier ne peut utiliser

une couronne nobiliaire pour timbrer ses armes sans être

en mesure de prouver une filiation directe attachée au

titre héréditaire correspondant.

Sachons par ailleurs qu’en France, aucun titre de

noblesse ne peut être légalement vendu ou acheté, le

titre de noblesse étant également considéré par la loi

comme un accessoire indissoluble du patronyme.

L’Association d’entraide de la Noblesse Française (A.N.F.)

et son équivalent dans différents pays européens veille

aussi à ce que ce genre de délits soit connu et puni.

À cet égard, nous sommes

reconnus par l'A.N.F. Si je ne me trompe, la démarche en

reconnaissance a été effectuée par Jean.

4 -Enregistrements d’armoiries, protection de ses armes

Il n’y a jamais eu en

France de véritable enregistrement de l’ensemble des

armoiries comme cela s’est toujours fait, par exemple,

en Angleterre.

L’État français n’enregistre pas les armoiries des

citoyens. Aucun organisme officiel en France n’est

habilité à le faire puisqu’il n’existe aucune autorité

héraldique française.

Il n’y a

donc que trois solutions pour protéger ses

armoiries d’une éventuelle usurpation selon le principe

juridique de la date certaine :

-

L’acte sous seing

privé : le moyen le plus simple et le moins cher de

faire date certaine est de s’adresser un courrier

recommandé avec avis de réception et de ne pas

l’ouvrir. Ce courrier doit comprendre le

blasonnement des armes ainsi qu’une copie de leur

représentation et, bien sûr, l’identité complète du

propriétaire. En cas d’usurpation des armoiries

par un tiers, il suffira de faire ouvrir ce courrier

par le tribunal compétent.

En France, les armoiries

dites "historiques," par exemple, déjà existantes sous

l’Ancien Régime, (ce qui est notre cas) relèvent du droit coutumier selon

lequel l’usage vaut propriété.

Venons en aux origines

de l'héraldique

L'héraldique est la science du blason, c'est-à-dire l'étude des armoiries. Elle

plonge ses racines dans le système féodal du Moyen Âge. Elle n'a pu s'épanouir

qu'à partir du moment où des expériences militaires, telles que, et

particulièrement, les Croisades,

ont rendu vraiment indispensable l'identification, rapide et sans équivoque, du

combattant et de la nation à laquelle il appartenait. Porter la marque

distinctive d'une nation était une nécessité pour ceux qui, après avoir quitté

leur patrie, se heurtaient à l'étranger à un obstacle linguistique que seuls les

lettré pouvaient franchir, grâce au latin.

À une

époque où la force primait sur le droit, ou plutôt était le droit, le principal

devoir du vassal consistait à être toujours prêt à accompagner son suzerain dans

les poursuites guerrières de ses objectifs et à le soutenir en personne. Aussi

longtemps que ces entreprises n'ont concerné que des poignées d'hommes armés, il

n'était pas nécessaire de les distinguer de façon systématique. On savait

toujours à qui l'on avait affaire. Il en fut tout autrement lorsque la première

croisade contraignit les Européens à mener à bien une vaste entreprise guerrière

en commun avec leurs voisins, tout en maintenant leur cohésion entre

compatriotes.

Un premier

moyen très simple de se reconnaître consiste à porter des marques de couleur à

des endroits convenables de l'équipement. Le procédé est fondamental : on

l'utilise encore, sur les chars d'assaut et sur les hommes. En 1968 une simple

bande blanche a suffit à distinguer des tanks identiques de l'armée tchèque, les

chars soviétiques intervenant en Tchécoslovaquie : les envahisseurs ne pouvaient

tirer que sur les engins démunis de la bande blanche. Ce fut tout aussi

simpliste vers 1100. Un certain sentiments national s'exprima, puis se

renforça, par le choix de couleurs distinctives pour les contingents nationaux

des croisés. D'autre part, l'évolution de l'armement, et de l'armure en

particulier, rendait l'homme méconnaissable sous son heaume fermé. Il fut dès

lors indispensable de porter des insignes aisément identifiables sur son armure,

à l'instar du tankiste sur son char d'assaut. Ces insignes consistaient en un

objet approprié fixé au casque, en marques distinctives de couleurs appliquées

sur des pièces d'armure, spécialement le bouclier. Par ailleurs on a tenu compte

du climat du pays qui imposait plutôt le col ouvert et le short, plutôt que la

carapace de cuir et d'acier ! Le chevalier franc a dû se protéger du soleil par

un couvre-nuque, vous verrez son importance.

Ainsi se

sont trouvés réunis les trois éléments constitutifs de toutes armoiries : l'écu,

le casque ou heaume et le volet (couvre-nuque) qui

donnera naissance au lambrequin. Le développement des armoiries restera

toujours tributaire, en ordre principal, de celui de l'art militaire.

En raison

du lien personnel existant entre le suzerain et son vassal, on a considéré, dans

les premiers temps, que les armoiries représentaient une personne plutôt qu'une

famille. Le jeune écuyer n'entrait pas dans la vie active aux côtés de son

père, mais bien aux côtés de son parrain de chevalerie. Cependant, le fait que

le vassal parvint peu à peu à rendre son fief héréditaire influença les

armoiries, qui devinrent de plus en plus des symboles juridiques : devenant plus

stables, elles devinrent héréditaires dans les familles et permanentes pour les

institutions ou les offices.

Je

reprends, en partie, cette dernière phrase : "Cependant, le fait que le vassal

parvint peu à peu à rendre son fief héréditaire." Dans la société médiévale,

basée sur l'économie rurale et sur la possession de la terre, il existait deux

types de propriétés foncières : l'alleu, impliquant la propriété

héréditaire intégrale du sol, et le fief, possession du souverain

concédée à un vassal pour qu'il puisse y trouver ses moyens de subsistance et

remplir ainsi son devoir de service. La tendance du vassal fut naturellement

d'assurer le bénéfice de son fief à ses descendants, ce qui conduisit à rendre

le fief héréditaire.

À cet

égard retenons que la Corse et a fortiori l'ISTRIA était un fief, son souverain,

le Pape. Nos ancêtres étaient ainsi dénommés : feudataires d'Istria.

Oserais-je une opinion ? Je ne crois pas que dans l'esprit de nos aïeux, comme

dans les faits, la frontière entre l'alleu et le fief, ait été jamais définie.

Feudataire sur le papier, mais propriétaire héréditaire de sang. En fait

l'utilisation du vocable feudataire par Gênes et consort, déniait juridiquement

aux Istria le droit de propriété des terres.

Dès le XIIe

siècle, les armoiries ont été soumises à des règles, toujours valables et

pratiquement inchangées depuis qu'elles ont été formulées et consignées avec

précision par des spécialistes de profession : les hérauts d'armes.

Les règles

développées par ces hérauts sont basées sur les usages de la guerre médiévale ;

la considération dont elles ont joui découle de l'importance des activités

militaires à cette époque. À la guerre ou au tournoi, chacun devait être

identifié le plus vite possible et sans erreur.

De cette

nécessité découle la règle fondamentale, dite de la contrariété des émaux, selon

laquelle on ne peut mettre métal sur métal, ni couleur sur couleur.

Les métaux

sont au nombre de deux, soit l'or et l'argent pour lesquels la représentation

picturale est le jaune pour l'or et le blanc ou neutre pour l'argent.

Bien que la couleur soit une caractéristique très importante,

elle n'est pas apparente quand les armoiries figurent sur des sceaux, des

monnaies, voire des sculptures sur des édifices ou des meubles. Ces armoiries

sont non peintes, ou la peinture en a été effacée.

Pour cette représentation monochrome des armoiries les couleurs

sont, dans ce cas, représentées par des hachures conventionnelles.

|

Or |

Argent |

|

|

Dans tout

écu, il y aura dès lors une part appréciable d'or ou d'argent.

Les émaux

sont au nombre de 7

Le nombre

croissant d'armoiries ainsi que la diversité ou la richesse des mtifs ont

conduit à une autre

règle, fondamentale, la partition de l'écu : On appelle

partition la division régulière en plusieurs zones géométriques d’un

champ, d’une

charge ou d’un

élément d’une partition précédente.

Les quatre partitions de base sont :

·

1. le parti, c'est celui qui nous concerne

·

2. le coupé

·

3. le tranché (G/D)

·

4. le taillé (D/G)

L'écu non partagé, se dit plein

Charge :

pièce sur laquelle une autre est posée. C'est le cas des armoiries de Paolo

Vincenzo, marquis de Galliano qui hérite et reprend le marquisat de son oncle

maternel, et charge à cœur les armoiries Colonna d'Istria.

S'agissant

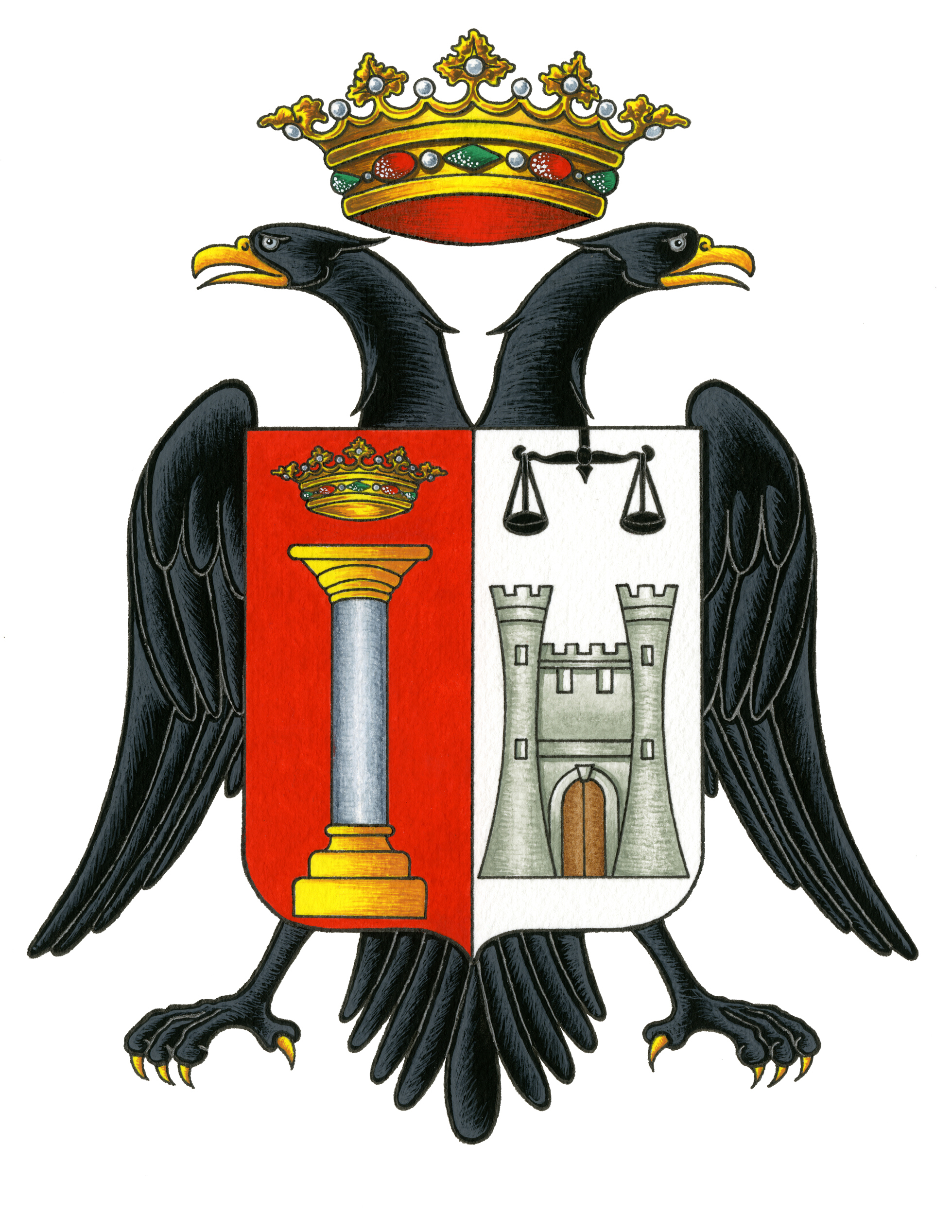

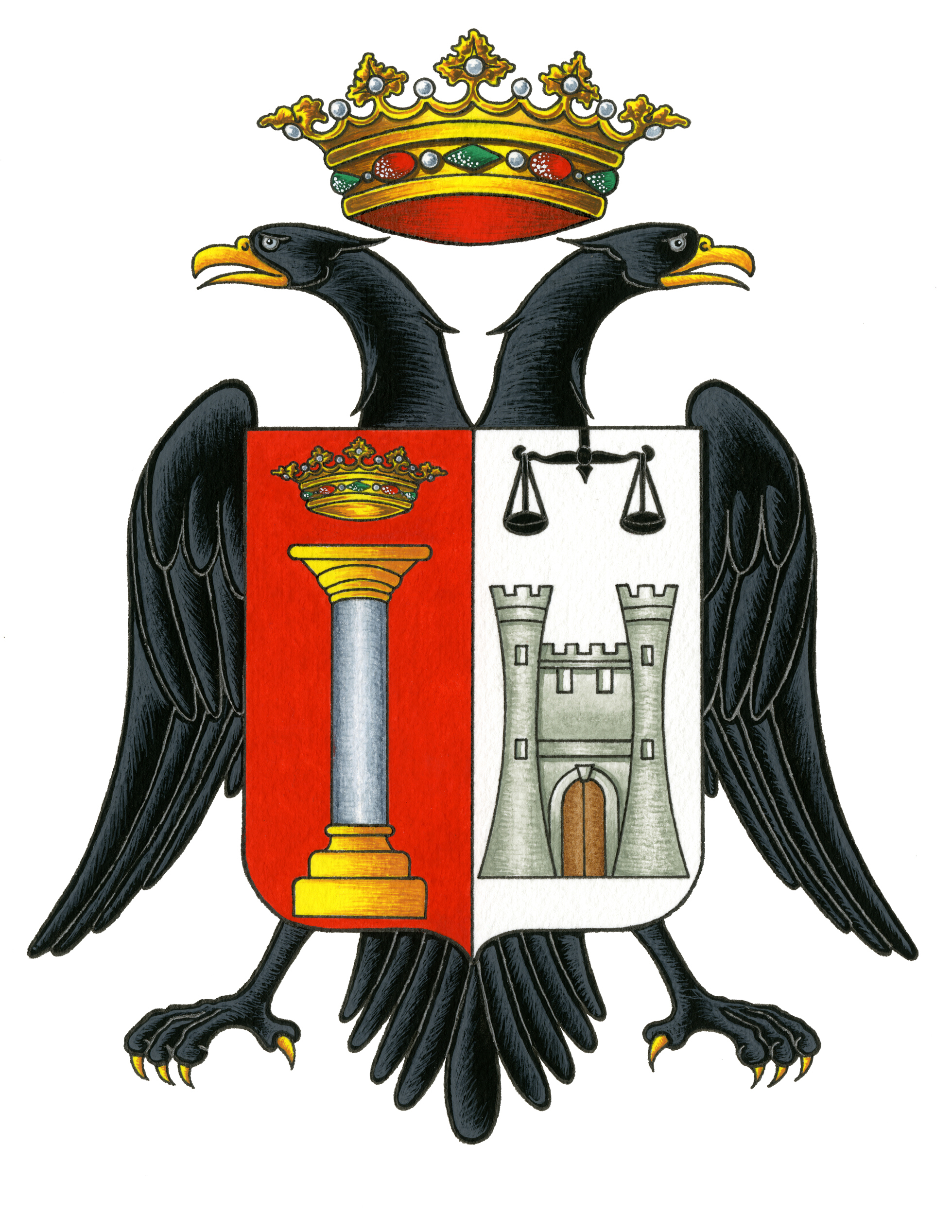

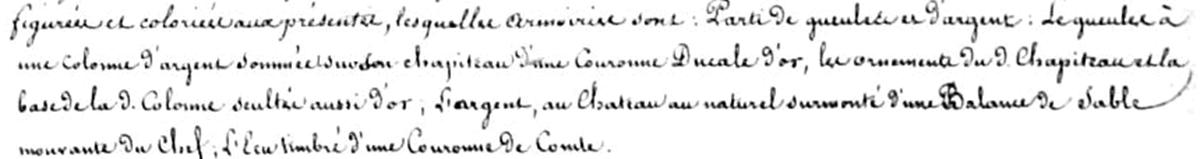

de nos armoiries, elles sont réglées ainsi :

Parti

de gueules et d'argent

Au 1 qui

est Colonna.

De

gueules à une colonne sculptée d’argent,

sommée sur son chapiteau d’une couronne ducale d’or, les

ornements, le chapiteau et la base de la colonne sculptée aussi

d’or.

Au 2

qui est Istria. D’argent

au château

naturel surmonté d’une balance de

sable

mouvante du

chef.

À ma

connaissance, il n'y a jamais eu de dépôt de règlement d'armoiries à l'exclusion

de celui figurant sur l'acte de recognition de noblesse d'Ignace Alexandre au

XIXe siècle, où il est précisé : l'écu timbré d'une couronne comtale.

Rappelons qu'Ignace Alexandre est fait comte par

lettre patente du 24 juillet 1825, sans attribution de lieu, c'est-à-dire 55

après qu'Ottavio fut

réintégré dans la possession du titre de COMTE de Cinarca.

Ce qui

montre que les armoiries ne sont pas figées mais vivantes.

C'est

Ignace Alexandre qui dépose le 15 octobre 1825, le règlement des armoiries portées avant lui par

Ottavio, en distinguant son rameau par la marque de la couronne comtale et non

ducale. IL est fait comte, sans appartenance de lieu, contrairement à Ottavio

qui est comte de Cinarca. Rappelons que ce rameau, celui d'Ignace, n'est pas répertorié dans l'acte de recognition

de noblesse du 20 décembre 1773. La raison tient, selon notre regretté parent

Camille du rameau Joseph-Antoine 15, de ce que Francesco Maria, le trisaïeul

d'Ignace Alexandre aurait été absent de Corse au moment du rattachement de la

Corse à la France.

Pour autant,

l'édition de "Origine e Discendenza della Famiglia Colonna d'Istria,"

déposé par Ottavio à la Bibliothèque Royale en 1777, estampillée aujourd'hui

Bibliothèque de l'Arsenal, vaut dépôt légal de nos armoiries.

À tous égards, je

possède une photocopie de cet exemplaire, que j'ai obtenue de la BNF, moyennant

argent sonnant et trébuchant. Donc, si quelque doute demeuraient sur la validité

de nos attributs, la BNF pourra faire force de loi.

Je

voudrais lever une autre confusion, l'acte de recognition de noblesse du 20

décembre 1773, -Napoléon ne perçait pas encore sous Bonaparte - précise : "de noblesse prouvée au-delà de 200 ans. Pour les forts

en thème 1773 - 200 donne 1573 et au-delà suivant l'acte. La proclamation de

Napoléon empereur des français date du 18 mai 1804, son couronnement du 2

décembre de la même année. Rien à voir pour ce qui nous concerne avec la

noblesse d'empire, rien à voir avec l'aigle napoléonienne (monocéphale.) Nous sommes, pour

reprendre le mot de Michel Marie d'Ornano, de noblesse immémoriale en opposition

à la sémantique de la race, encore que la tendance actuelle de supprimer le mot race, me

conduit à une sérieuse réflexion. Le général de Gaulle dans sons discours

du 8 octobre 1943 à Ajaccio, à la Libération, ne parle-t-il pas de race s'agissant de la Corse et

des corses ? Nous tenons notre noblesse non pas de la faveur d'un quelconque

gouvernant du moment, mais de nous-mêmes et du peuple. De même que le titre de

comte porté par Octave, puisqu'Ottavio a été rétabli dans ses titres. J'en termine, nous sommes aux yeux de la République, non

pas "noble" mais "d'ascendance noble." C'est ce que pour ma part je revendique.

Revenons à

nos moutons, l'héraldique :

nous

devons au cardinal Asciano Colonna en 1597 la

confirmation de notre parenté commune et le droit de porter leurs nom et armes,

je cite : "...Quant à notre nom de famille et au blason de notre race, colonne

d’argent peinte sur champs de gueules, ornée d’une base et d’un chapiteau en or,

surmontée d’une couronne d’or, nous vous en faisons part volontiers... "

(Il faudrait ici reprendre le texte en latin et vérifier que le traduction est

bien "blason").

Si

l'héraldique a ses règles, elle a, tout naturellement, son vocabulaire. Ainsi,

Au 1. De

gueules à la colonne d’argent,

sommée sur son chapiteau d’une couronne ducale d’or, les

ornements, le chapiteau et la base sculptée de la colonne aussi

d’or.

Commençons

par le mot Gueules. L'étymologie

du mot gueules est incertaine, peut-être persane, romaine ou puisée dans le langage des

teinturiers.

Pour ce

qui est du 2, d’argent

au château naturel surmonté d’une balance de

sable

mouvante du

chef,

argent

: Couleur blanche. Pas de marque sigillaire.

naturel :

Dans ce

règlement la règle est couleur pierre, uni.

sable

: Noir. Quadrillage.

mouvante : "sortant d'un trait de

partition, d'un bord de l'écu." C'est le hasard qui réunit la balance

avec le terme "mouvante", n'importe quel attribut dans cette configuration

serait dit "mouvant/e." Dans les représentations les plus anciennes, maison de

Federico d'Istria à Sollacaro ou au fronton de l'abbadia dans la plaine de

Sollacaro, la balance est bien "sortant d'un bord de l'écu.

Du chef

: le chef est le tiers supérieur de l'écu.

Voici

démystifiées, du moins je l'espère, nos armoiries.

Les

ornements extérieurs

Ce sont les

tenants, supports et soutiens, c'est-à-dire tout ce qui figure

hors de l'écu. Ils n'ont pas la même valeur ou n'en ont carrément pas. Avec le

temps, les armoiries, ont dépassé leur seule utilité militaire : l'art s'en

empara aussitôt qu'elles devinrent des insignes purement graphiques. Au XIIe

siècle, les artistes pouvaient s'inspirer de la réalité. Le chevalier portant

lui-même son écu ou l'écuyer chargé de l'équipement de son maître fournissaient

des modèles quotidiens de tenants, dont la somptuosité devait être

reproduite inévitablement dans l'art. On donne le nom de tenants aux

personnages humains (hommes sauvages, chevaliers, anges, saints) qui tiennent

l'écu. C’est ainsi que les plus anciennes armoiries connues, celles de Geoffroy

Plantagenêt à la cathédrale du mans, ont été effectivement par leur titulaire et

ont été reproduites en couleur sur la lame funéraire émaillée (Feuille

de métal, longue et peu épaisse, toujours rigide, fermant une plate-tombe. Elle

peut être émaillée, peinte ou gravée et comporter une épitaphe.

Note applicative : Ne pas confondre

la lame funéraire avec la plaque funéraire. La lame funéraire peut avoir été

extraite de la plate-tombe (dalle) et placée

verticalement contre un mur.)

Toute représentation d’un seigneur avec son écu constitue en fait un modèle de

tenant héraldique. On réserve le nom de supports aux animaux, réels ou

fabuleux qui "supportent l'écu. Enfin, s'il s'agit d'objets inanimés tels que

colonnes, arbres, etc., on parle de soutien. Pour celles et ceux qui

possèdent l'ouvrage d'Ottavio, ils n'auront qu'à s'y reporter. Tous ces symboles

sont représentés sur l'eau-forte.

Nous nous

arrêterons, en premier lieu, sur le support, pour le cas l'aigle qui porte

l'écu. Cette aigle, bicéphale, m'a passablement ennuyé. En toute logique,

Ottavio aurait dû représenter une aigle -en héraldique aigle et du genre

féminin- aux ailes éployées qui est l'aigle du Saint empire romain germanique.

L'héraldiste que j'ai consulté m'engageait vivement à cette modification. Je

n'ai pu m'y résoudre. Pour deux raisons. L'une tient au manque de temps pour me

livrer à une consultation auprès de chacun des souscripteurs, l'autre ma gêne de

"trahir" Ottavio. Les pattes ont été allongées pour donner une impression de plus

de force.

Je n'ai

pas eu d'hésitation à l'égard du heaume ainsi que du positionnement de la

couronne.

Le heaume

n'est jamais représenté sans ses lambrequins (lambeaux d'étoffe stylisés

attachés au heaume.) Je rappelle que le lambrequin est l'héritier du

couvre-nuque. Il fallait soit créer ces lambrequins, déborder et surcharger les

cous de l'aigle, soit le supprimer. J'ai jugé flagrante la faute du conseil

d'Ottavio et supprimé le heaume. S'agissant de la couronne ducale, dans le même

soucis d'esthétique, elle est toujours

détachée. J'ai suivi l'avis de l'héraldiste et les ai séparés l'un de l'autre.

Nous ignorons si le conseil d'Ottavio était français ou italien.

L'écu :

nous avons harmonisé le rapport entre le support, l'aigle, et l'écu, en

réduisant les dimensions de ce dernier.

Par

essence, les armoiries ne sont pas figées dans le temps. Je pense les avoir un

peu dépoussiérées.